近日,中国科学院大连化学物理研究所分子探针与荧光成像研究组研究员徐兆超团队与新加坡科技设计大学教授刘晓刚团队合作,发现了准确预测荧光染料TICT态的方法。

扭转分子内电荷转移(TICT)是一种会淬灭荧光并大幅降低染料光稳定性的光物理过程。在此过程中,分子的给体或者受体片段逐渐扭转至垂直构型,使得电荷完全分离。抑制TICT的发生能够显著提高荧光强度和光稳定性,满足当前生物单分子检测和超高时空动态分辨的前沿需求,但不同荧光体系TICT是否存在的预测一直是一个挑战。

研究团队以“实验/理论”相结合的模式深刻理解和探索分子发光机理,在前期对TICT机制深入理解的基础上(J. Am. Chem. Soc.,2016,138,6960-6963;Angew. Chem. Int. Ed.,2019,58,7073-7077),近期实现了对不同荧光体系TICT存在的预测。

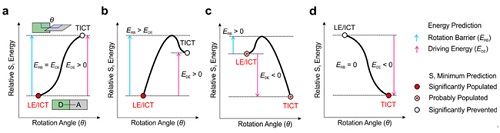

研究团队根据TICT的结构特点,归纳了13种荧光染料的不同类型的S1势能面,发现在S1势能面上,当旋转势垒(ERB)较高,驱动能(EDE)较大时,分子会倾向于保持亮态(LE或者ICT态),即不形成TICT;当ERB为正值,EDE为负值时,分子会部分形成TICT;ERB为零且EDE为负值时,分子会大量形成TICT态,大幅淬灭荧光。由此,TICT的形成可以根据ERB和EDE来判断。

研究团队设计了PRODAN系列染料和聚集诱导发光类(AIE)染料来验证TICT的判别规律。通过计算PRODAN的S1势能面发现,N-TICT在水中会发生,而O-TICT在水中不会发生。计算比较不同分子的S1势能面,发现引入吖丁啶的分子P4的ERB最大(0.38 eV),而EDE(-0.14 eV)最小,推测其不易形成TICT。实验表明,在PBS缓冲液中,P4(0.38)的量子产率大约是P2(引入二甲胺)的两倍。研究团队通过粘度、超快光谱等实验,证实了TICT态在P2和P4中都存在,但淬灭荧光的幅度不同。相比二甲胺,吖丁啶的引入有效地抑制了TICT的形成。通过大量实验证据,研究团队验证了计算模型的可靠性,并终结了PRODAN长达20年的机理之争——在水溶液中,PRODAN确实会形成TICT态,淬灭荧光(不排除其他淬灭机制的影响)。

该工作发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上,得到国家自然科学基金委和中科院特别研究助理项目的资助。

客服热线:

客服热线: