德国普朗克光科学研究所、纽伦堡大学和美国桑迪亚国家实验室合作提出了一种产生纠缠光子对的方法,该方法克服了传统产生方法的一些缺陷。相关研究成果已发表于Science(www.doi.org/10.1126/science.abq8684)。

传统上,光子对的产生是利用光学元件中的两种非线性效应之一,即自发参数下转换(SPDC)或自发四波混频(SFWM)。非线性效应导致一个或两个泵浦光子自发地衰变为一个光子对。该方法面临的问题是,这些效应需要参与的光子满足严格的动量守恒。然而,光子穿过任何材料都会不同程度的分散,从而阻碍了动量守恒。另外,还有一些技术可以实现所需的动量守恒,但它们严重限制了可以产生光子对的状态的多样性。因此,传统的光学元件如非线性晶体和波导可以成功地产生光子量子态。但这些晶体的用途是有限的,而且不容易操作。

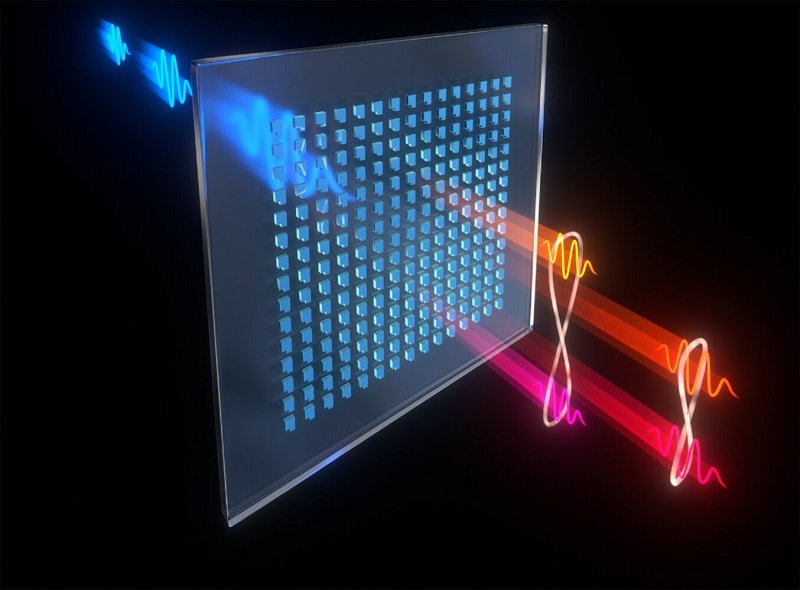

泵浦光子通过谐振元表面,产生不同波长的纠缠光子对的过程。

超表面一般的厚度为亚波长范围,大约几百纳米。因此,其可看作是二维光学器件,这是其与传统光学器件的不同点。更重要的,它们的厚度较薄,从而使通过它们的光子的动量失配最小。这使得多种非线性和量子过程能够以相对较高的效率发生,并为许多在传统光学元件中无法使用的材料提供了应用场景。超表面的这些特点使它们成为量子实验中产生光子对的源。

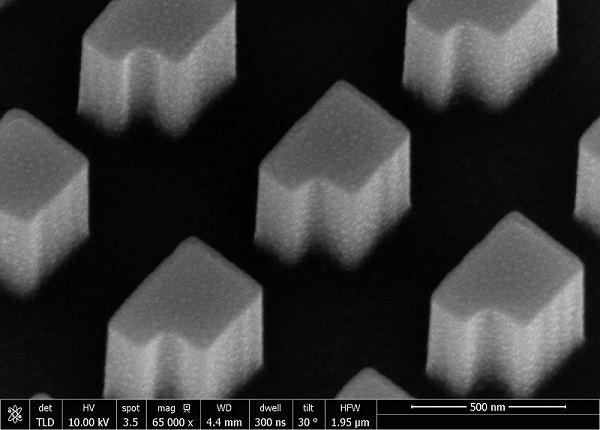

此外,超表面可以同时在几个自由度上转化光子,如偏振、频率和路径。下图是本工作中测试的一个元表面的扫描电子显微照片。与相同厚度的均匀光源相比,超表面的共振使光子发射的速度提高了几个数量级。新引入的产生纠缠光子对的方法支持了未来在量子态工程以及量子光学领域的研究。

实验中测试的一个元表面的扫描电子显微照片。

研究人员表示,新方法中产生的某一波长的光子可以同时与两个或多个不同波长的光子配对。这使得不同颜色的光子之间可以互相联系。此外,与相同厚度的均匀光源相比,超表面的共振使光子发射的速率提高了几个数量级。

总之,超表面正在导致量子光学的范式转变,将超小量子光源与量子态工程的深远可能性相结合。

客服热线:

客服热线: