研究背景

现代平面电路与系统是建立在多导体传输线与有源半导体的基础之上的,但以微带线、共面波导等为代表的传统多导体传输媒质具有两方面的局限性:一方面是其大面积或多层金属的高强度使得整体电路弯折难度较大,另一方面是大面积金属可能会增大系统整体的雷达散射截面(RCS)。这两方面的局限使得传统多导体传输媒质在应用于柔性电路或低RCS场景时存在困难。寻求可靠且结构紧凑的单导体传输媒质是解决上述问题的一条可能途径。

然而在经历了数十年的研究后,以Goubau线为代表的平面单导体传输媒质仍未能构建起成熟的电路技术体系,其主要原因就是单导体传输媒质在对电磁场的束缚以及与有源半导体技术的兼容性两方面存在缺陷。包括放大器、谐波发生器、混频器等在内的经典有源半导体器件均要求信号以电压的形式输入端口。换句话说,为实现与有源半导体器件的集成,必须在传输媒质的局部范围内构造出足够大的电势差。尽管这一要求对多导体传输媒质而言非常容易满足,但对单导体传输媒质而言却是一个不小的挑战。

人工表面等离激元是一种可在微波频段模拟光频表面等离激元特征的特殊表面波模式,可在单导体或多导体人工表面等离激元超材料上激励并传输。近年来提出的超薄人工表面等离激元超材料同时具有强场束缚能力、可调色散特性以及与平面电路工艺的良好兼容性,已在微波及太赫兹频段被证明具有诸多优势。但即便如此,单导体人工表面等离激元远远未被应用于系统级场景中,这是因为其与放大器等有源半导体器件集成的难题仍未得到解决。因此,寻求可同时突破传统多导体传输媒质局限性以及单导体传输媒质瓶颈的方法仍是一个有待解决的难题。

论文亮点

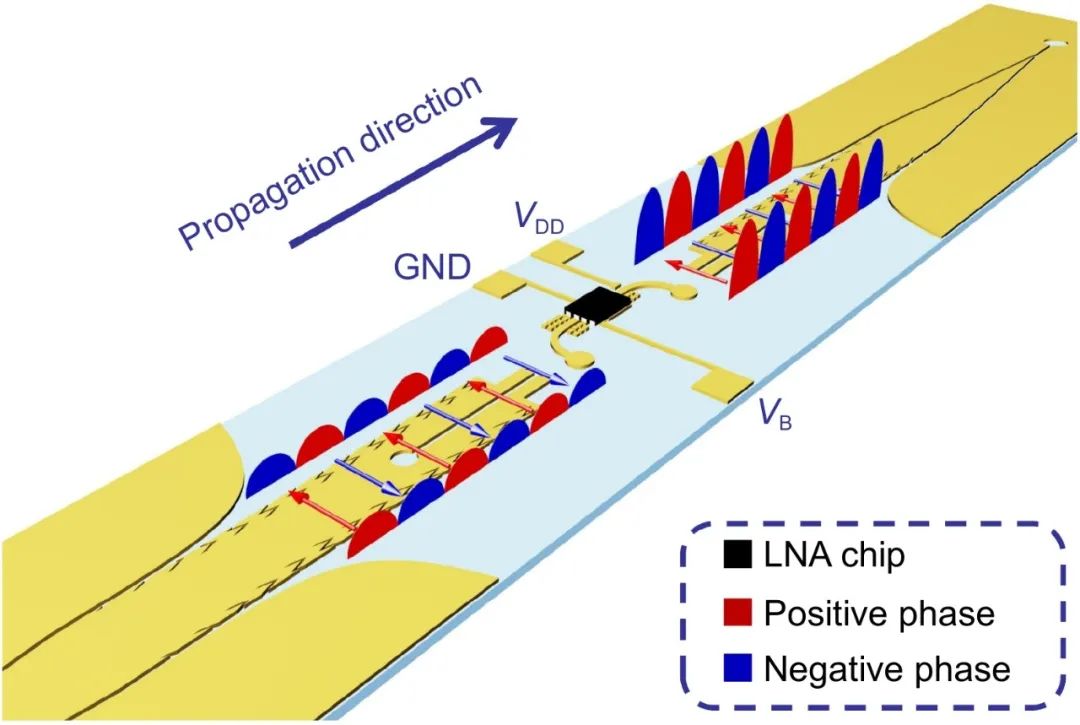

东南大学电磁空间科学与技术研究院崔铁军院士团队针对单导体传输媒质与有源半导体器件的集成难题,提出了一种基于人工表面等离激元的有源奇模超材料信道。通过引入锯齿形沟槽,人工表面等离激元超材料能够在较小的线宽下实现宽带奇模传输,从而在单导体传输结构的局部范围内构造出了高电势差。此电势差经过少许场型变换后即可直接用作有源半导体器件的输入信号,实现单导体人工表面等离激元超材料与有源半导体器件的集成,为单导体系统的研究与发展奠定了关键的技术基础。

作为实例,崔铁军院士团队将这种奇模人工表面等离激元超材料与放大器芯片集成,实现并验证了一个具有补偿传输损耗和放大信号功能的有源奇模超材料信道。同时,崔铁军院士团队还讨论了这种有源奇模超材料信道的功能可拓展性,并全面地研究了其在线间耦合抑制、低雷达散射截面以及柔性可弯折等方面的优势,展现了其在系统层面的应用价值。这种有源奇模超材料信道技术突破了长期以来限制平面单导体电路体系发展的关键瓶颈,为可共形系统及智能蒙皮的发展开辟了一条全新的路径。

图1 有源奇模超材料信道

该工作以“Active odd-mode-metachannel for single-conductor systems”为题作为封面文章发表在Opto-Electronic Advances (光电进展)2022年第8期。通信作者为东南大学张浩驰副教授与崔铁军院士,第一作者为东南大学博士生何沛航。

论文链接:https://www.oejournal.org/article/doi/10.29026/oea.2022.210019

客服热线:

客服热线: