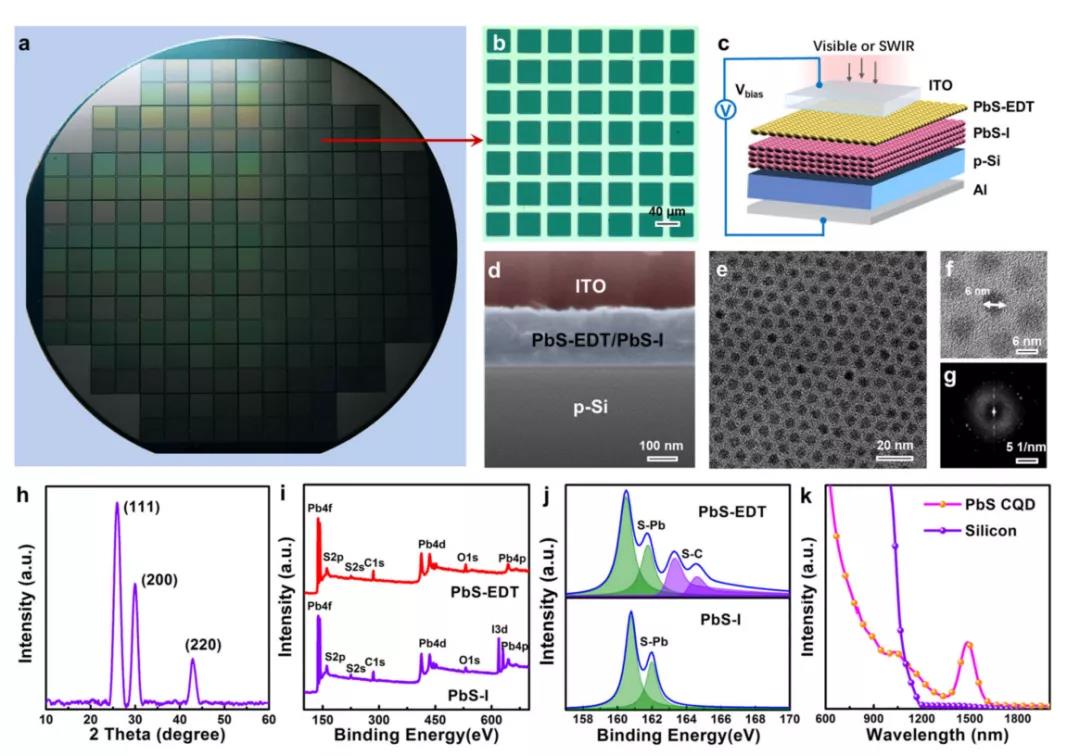

微电子技术,即硅集成电路的小型化,使低成本和高性能的数字成像成为可能。尽管硅具有许多优点,但1.1 eV的带隙限制了其在红外传感范围和通信领域的应用。非硅红外敏感材料与硅的异质集成是扩展可见长范围到短波红外范围(SWIR)的一种有效方法。锗和III-V化合物已被用于硅上的异质外延,但由于高温外延和硅污染缓解过程,大大增加了制造复杂性。OD材料,如胶体量子点(CQD),由于其低成本制造、易于处理、可调带隙和灵活的衬底兼容性,是下一代光敏材料的理想候选材料。此外,通过压印或旋转涂层,它们还可以很容易地与硅基读出电路(ROIC)集成。研究表明,CQD光电二极管(PDs)、光电导体(PCs)和光电电压场效应晶体管(PVFETs)显示了CQD薄膜的多功能性及其对其他半导体的灵活性。然而,光电二极管,无论是基于胶体量子点均型结还是胶体量子点:其他半导体异质结,都不产生增益。因此,光谱响应率极低。由于一个光子产生载流子的捕获时间与另一个载流子的传输时间之间的差分,光导体或混合晶体管可以显著提高增益。然而,由于正常开启的通道引起的严重暗电流,比光谱检测率普遍较低。基于CQD:硅界面产生的光电压,结合外延硅器件提供的高跨导,已经被提出用来实现高增益和广泛可调谐的光谱响应(从可见光到1500 nm),这表明量子可作为硅基红外检测的有效平台。尽管如此,原型PVFET的暗电流密度对于一个实际的硅基光电芯片来说仍然太高了。

近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所的Wen Zhou等人演示了Si:CQD光电三极管(PVTRI)。光诱导载流子可以在n-CQD:p-CQD结界面产生,并被内置电位分开。光电子可以顺利地转移到基区(n-CQD),但会被p-Si:n-CQD异质结处的导带偏移阻挡。结果,在基底区域产生一个负的光电压来控制Si:CQD结的静电。相关工作发表在《NATURE COMMUNICATIONS》上。(郑江坡)

文章链接:https://doi.org/10.1038/s41467-021-27050-9

客服热线:

客服热线: