体异质结光活性层作为体异质结型有机太阳能电池光电转换的核心,其微观形貌对于其电池的能量转化效率具有决定性的影响。一般来说,溶液加工的体异质结光活性层由两种不同的有机半导体材料共混而成,其微观形貌取决于电子给体材料,受体材料,以及加工溶剂三者之间在溶剂挥发过程中的相互作用。因此,深入了解体异质结共混膜的成膜过程对于理解形貌形成机理以及未来的形貌优化工作至关重要。

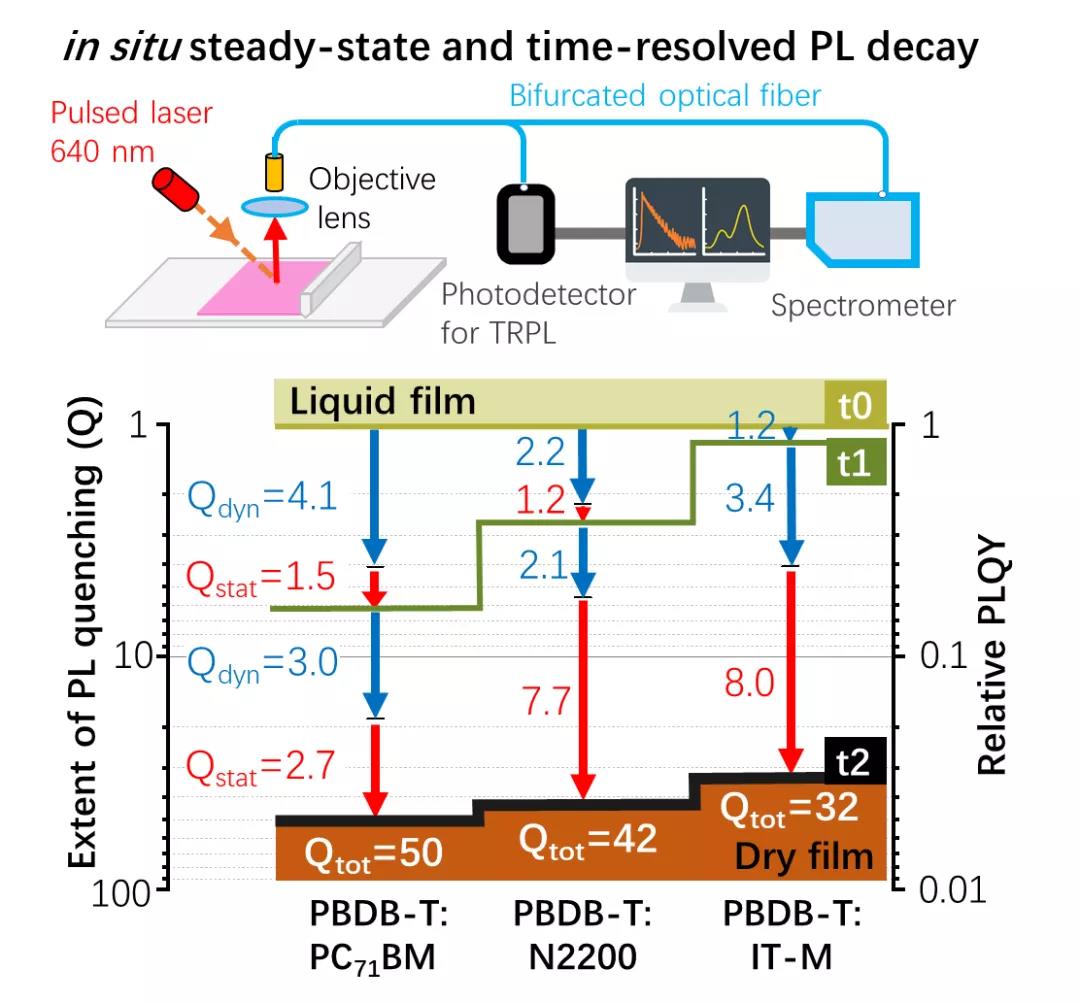

近期,瑞典linköping University(林雪平大学)张凤玲教授,Olle Inganäs教授与Lund University(隆德大学)Ivan G. Scheblykin教授,以及Karlstad University(卡尔斯塔德大学)Ellen Moons教授合作,选取了在有机光伏领域中三种具有代表性的给体:受体共混体系,分别为聚合物:富勒烯(PBDB-T:PC71BM),聚合物:非富勒烯小分子(PBDB-T:IT-M),以及全聚合物(PBDB-T:N2200)体系,并通过包括吸收光谱,稳态以及瞬态荧光光谱等一系列原位光谱学手段详细研究了这三种共混体系的成膜过程。

通过对比单组份薄膜与对应共混薄膜的成膜过程,作者发现共混薄膜的成膜动力学以及最终形成的表面形貌主要由共混膜中具有较高分子量的组分决定。此外,共混膜干燥过程的荧光强度变化趋势实时反映了给体-受体之间相互作用的强弱。在三组共混体系中,聚合物PBDB-T与富勒烯PC71BM在溶剂完全挥发之前表现出最强的相互作用,因而在完全干燥的共混膜中形成了相对最小的相分离尺度。而瞬态荧光光谱的引入进一步为分析荧光猝灭的机理,以及计算荧光量子产率的变化提供了依据。作者注意到非富勒烯小分子IT-M在成膜过程中表现出了独特的荧光变化趋势,其荧光强度以及荧光量子产率随着小分子的聚集过程而增大。因此,尽管PBDB-T:IT-M共混膜同样具有相对较小尺寸的相分离,其在成膜过程中依然展现出了最低的荧光量子产率损失。因此,三组共混体系中基于PBDB-T:IT-M的有机光伏器件的电压损失最低,而其它两组器件的电压损失也随成膜过程中荧光量子产率损失的增加而增大。

上述工作首次将瞬态荧光光谱作为原位表征手段,并与其它原位测试方法结合,同时应用于有机光伏共混膜的成膜过程研究,并展示了其在深入理解形貌形成机理中的重要贡献。

第一作者为林雪平大学张凤玲教授课题组博士生刘岩峰。

客服热线:

客服热线: