极端太赫兹科学是当代前沿研究的热点,可为研究材料科学、生物效应、电子加速等提供前所未有的场敏感平台。要想获得场强大于10 MV/cm的极端太赫兹强场,除采用价格昂贵、体积庞大、极其稀缺的高能激光器作为泵浦源产生自由空间的超强太赫兹辐射外,如能将强太赫兹场耦合进入纳米结构,进而通过局域场增强的方式获得极端条件,将是一个低成本、可操作性强的有效方案。当具有亚毫米尺度的太赫兹电磁波与纳米结构相互作用的时候,电磁波的宏观波长被弱化,反之纳米结构“感受到”的是太赫兹场的作用效应。传统方式多采用纳米颗粒、纳米条带等方法来实现太赫兹场的局域增强效应,场增强倍数不高导致极强的太赫兹峰值场强照射样品才能观察到明显的效应,对后续调控与应用产生极大的阻碍。

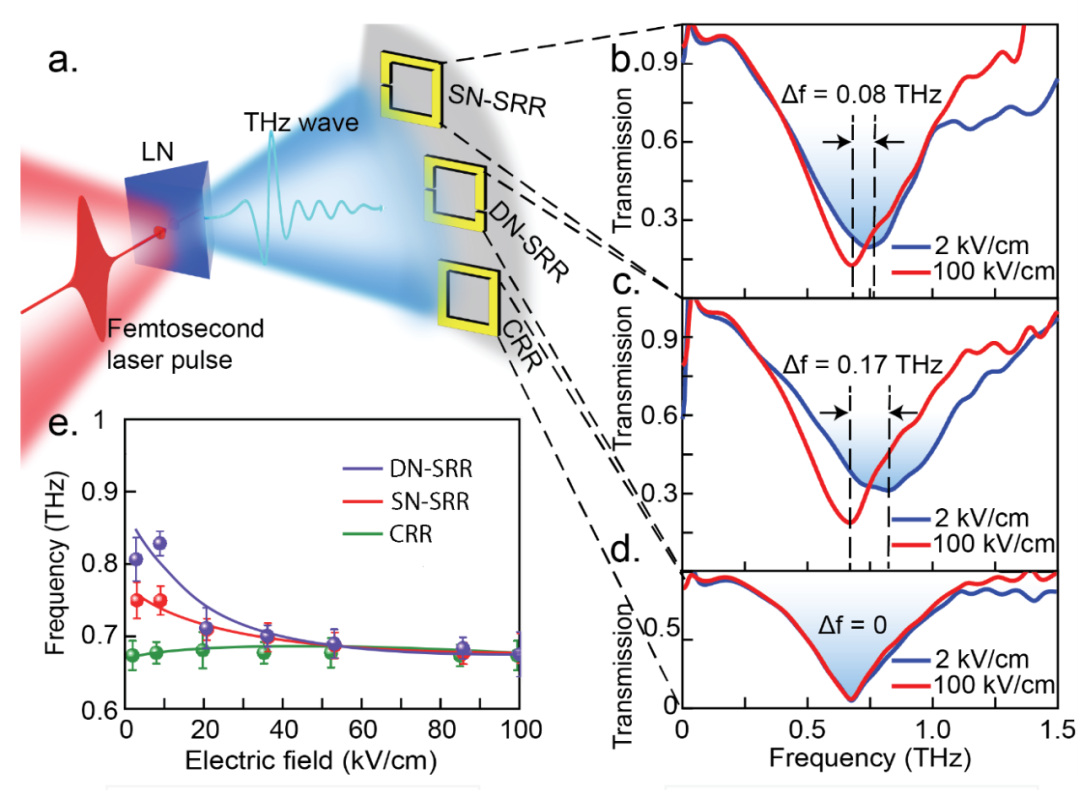

针对上述强场太赫兹非线性效应实现和应用过程中的科学问题和技术难点,北京航空航天大学吴晓君课题组与天津大学张伟力教授、新加坡南洋理工大学Ranjan Singh教授团队合作,通过将微米周期劈裂共振环的开口缩小到纳米尺寸,发现其局域场增强可高达103-104倍,并利用传统的微纳加工技术结合适当的特殊工艺制备出了具有15 nm开口宽度的大面积太赫兹纳米超表面。在实验上先通过高信噪比的传统弱场太赫兹时域光谱技术结合仿真计算比对的方式,验证了开口的宽度,进而利用铌酸锂倾斜波前法产生了最大单脉冲电场约100 kV/cm的太赫兹脉冲,通过控制泵浦太赫兹脉冲的强弱,观察到强场太赫兹诱导的非线性频率调控现象。与传统非线性太赫兹超表面最大的不同在于,本工作实现的场敏感频率调控只发生在纳米缝隙处,体相应被明显抑制,因此利用太赫兹自身的透射谱即可探测到频率的调控现象。该过程是通过纳米缝隙处极强的太赫兹场诱导衬底硅出现碰撞电离效应,导致纳米缝隙出现闭合,劈裂共振环的共振频率发生移动来实现高灵敏度的探测。不仅如此,还通过400 nm泵浦-强弱场太赫兹脉冲交替探测的方式,研究了纳米缝隙在外注入载流子的情况下,强太赫兹场还能通过谷间散射将闭合的纳米缝隙“打开”,再次证明非线性太赫兹纳米超表面极强的调控能力。

该工作不仅通过传统光刻技术成功实现了世界上第一个大面积非线性太赫兹纳米超表面,而且实验上验证了其非线性频率调控功能,为推动极端太赫兹科学、太赫兹纳米技术、新型纳米太赫兹器件等开辟了新思路。

客服热线:

客服热线: