能源和环境问题是一直以来困扰人类可持续发展的主题。氢能和双氧水是环境友好型能源载体和化工原料,是本世纪前100种中最重要的化学物质,光催化还原制备氢气和双氧水是实现太阳能转化再生氢能源的高效理想方法,也是可持续能源发展的有效途径之一。

自2009年,聚合物型氮化碳因其非金属性、廉价及稳定性被认为是分解水及其它光催化反应极具潜力的光催化剂。然而,其实际应用仍然受催化性能较低的限制,主要是存在光吸收能力有限、载流子复合严重两大问题。超薄结构代替块体结构,可以降低载流子复合,但薄层结构通常因量子尺寸效应导致氮化碳有较大的禁带宽,限制其光吸收范围。在结构中引入缺陷,通过破坏氮化碳长程有序的结构从而调整能带结构,可有效减小带隙和改善电子结构。除此之外,从光物理角度提高光吸收能力对提升光催化性能也非常重要。设计和增加光子入射通道可以有效改善光子利用率,尤其是网络结构,光在其内部相交的层级结构中产生多级散射效应延长光路,进而提高光吸收。因此,提高局域光生载流子浓度和减少复合以寻求新型高效,稳定廉价的氮化碳光催化剂迫在眉睫。

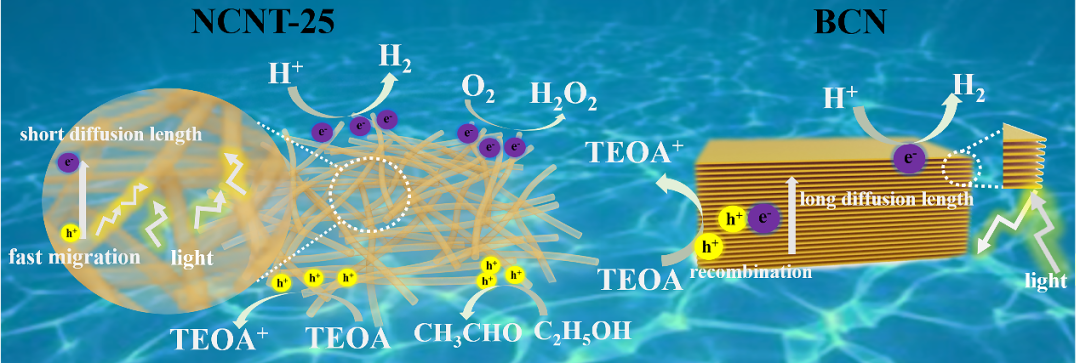

天津大学纳米颗粒与纳米系统国际研究中心马雷教授课题组通过设计构建了一种在不需要高温、高压或模板的前处理条件下,仅利用温和的酸溶剂法得到前驱体,一步煅烧制备自组装网络结构的管状氮化碳材料。大部分3D网络结构的自组装单元如纳米棒,不具备超薄结构的特质,不能充分的缩短离子和电子的扩散路径,光生载流子复合较为严重,尽管一定程度地提高了吸收光强,但光催化反应效率仍然不高。组装超薄的微纳管状结构单元可以有效的解决该问题,不仅保留超薄材料的优势,而且形成的层级结构灵活可控,具有较强的光吸收能力。该方法制备的氮化碳材料具有特殊的自组装网络层级结构,极大地促进了入射光子在材料内部的散射和吸收。另外,材料本身具有氮缺陷,大大拓宽了可见光吸收范围,使得该材料同时具备了可增强光吸收强度和吸收范围两大优势,从光物理和光化学两个角度同时设计氮化碳结构。利用DFT计算和FDTD模型进一步解释了该材料在光吸收范围和强度方面具有优势的本质原因。在光还原制备氢气和双氧水的应用中,该课题组制备的管状氮化碳展示出高于本征氮化碳约32倍和4倍的产氢、产双氧水能力,具有较高的应用潜力。

另外,通过简单的调整合成条件中的氮气流速还可合成纤维状氮化碳、柱状氮化碳、海藻型氮化碳等,为设计具有优异的可见光吸收范围和强度的非金属型光还原催化剂提供借鉴。同时,为清洁、低成本生产氢能和双氧水提出一条可持续发展的途径。

文章的第一作者为博士生余雪,共同通讯作者马彦青老师和马雷教授。

客服热线:

客服热线: