具有超长寿命的磷光材料在生物成像、信息防伪等方面有潜在的应用价值。目前许多策略(如结晶、聚合物等)被应用于克服纯有机材料自身的缺点(旋轨耦合能力弱)以增强室温磷光效率。然而同时具有长寿命以及高磷光量子产率的纯有机室温磷光材料仍鲜有报道。

南开大学化学学院刘育教授课题组近两年来多次报道利用大环主体诱导增强客体的磷光发光效率。此外,超分子磷光策略还能增强超分子组装体的溶解性,并应用在生物成像、传感以及数据加密等方面。

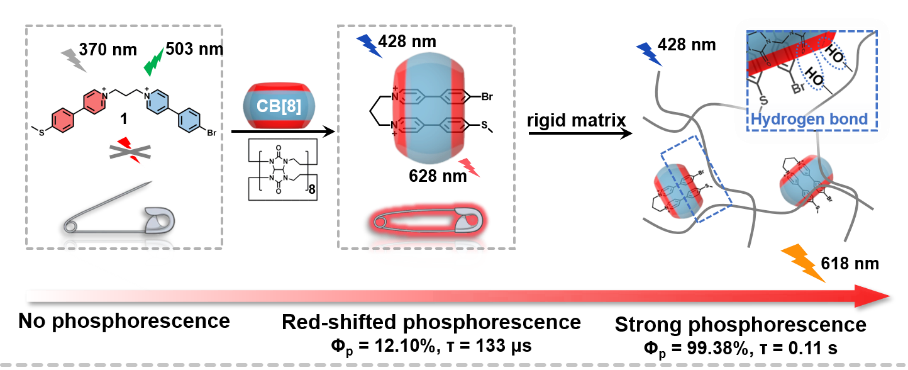

南开大学刘育教授课题组设计合成了超分子别针(supramolecular pin)的组装体,组装体由烷基链桥联的溴苯基吡啶盐和葫芦[8]脲组成。与非桥联的溴苯基吡啶盐不同,桥联的客体克服了分子内的静电排斥,以“分子折叠”形式与葫芦[8]脲键合。将组装体分散在富有羟基的刚性基质中,其寿命以及产率大大增加。其磷光量子产率为99.34%并拥有能够发射肉眼可见的长余辉磷光(0.11s)。研究者认为高的磷光效率可能由于高度有效的系间窜越(intersystem crossing)以及缓慢的非辐射跃迁导致。有效的系间窜越主要得益于客体分子折叠引起的芳基环的π-π堆积,分子内卤素键的形成和分子内电荷转移,此外,葫芦[8]脲的刚性疏水空腔,桥联的烷基链、卤键以及刚性基质施加的运动限制都减少了三重态能量的损失。由于大环主体葫芦[8]脲诱导增强客体分子内电荷转移,使得单独客体和组装体的吸收光谱以及光致发光谱图有较大差异,进而组装体的发光颜色对激发波长有依赖性。此外,作者进一步将超分子别针应用于线粒体靶向成像。

作者相信,此项研究中的超分子组装策略可为研发生物成像和防伪应用的纯有机磷光分子提供新的思路。上述研究工作得到了国家自然科学基金项目(21772099, 21861132001)的支持。

客服热线:

客服热线: