目前在3-4µm光谱范围内的转换效率在10-3的数量级上。量子级联激光器和光参量振荡器是明亮的红外光源,可以达到大的调制频率,但价格昂贵。唯一可用的紧凑和廉价的MWIR源是白炽灯发射器,如热膜和globars。随着纳米光子学的出现,定向光源的设计、近场和远场准单色光源的设计、高效白炽光源的设计以及指向性与优化光谱的结合成为可能。一种替代发射率调制的方法是温度调制。利用金属纳米结构和石墨烯在近红外(NIR)中观察到热电子的热辐射。由于电子在皮秒的时间尺度上与衬底上的声子发生相互作用而发生热化,这一过程可能是超快的。然而,由于它们的发射面积较小,由这些源在MWIR中发射的功率太低,无法被检测到。相比之下,在大型量子阱中,用热电子调制MWIR发射已经被观察到高达500KHz。

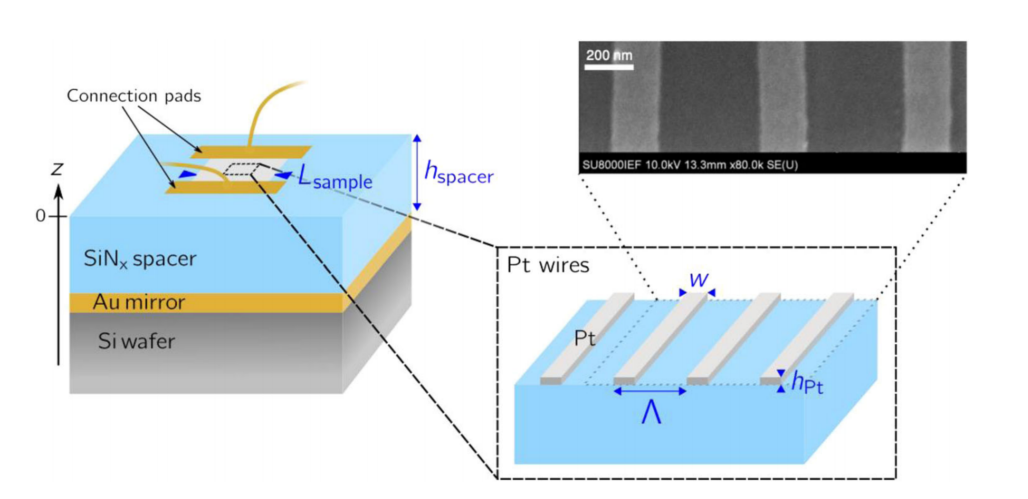

近日,来自法国巴黎-萨克莱大学的Léo Wojszvzyk等人介绍了一种超表面结构,该结构设计为在中波长红外大气透明窗口中以特定波长发射,并使用白炽灯产生特定的线性偏振。文章使用的材料,如铂和氮化硅(SiNx),可以维持加热到至少650摄氏度,并可以在很长一段时间内(超过200小时)运行,而不会发生降解。该文章报告了中波长红外源的热发射,线性极化发射率在5.1µm达到0.8,光谱半高宽为1.5µm,并且他们的探测器的截止频率(20MHz)比商业上可用的热膜的调制频率大六个数量级。相关工作发表在《Nature communications》上。(郑江坡)

文章链接:https://doi.org/10.1038/s41467-021-21752-w

客服热线:

客服热线: