当入射光的频率和金属中自由电子的共振频率相匹配时,金属纳米粒子对这部分光会有很强的消光作用,即产生局域表面等离激元共振(LSPR)效应。这部分光子能量可以被金属纳米粒子吸收(absorb)或散射(scatter),其中被吸收的能量主要转化为热的形式释放和利用,产生所谓的光热效应。对于金属纳米粒子,这个过程可以理解为:电子在LSPR作用下被激发生成热电子,随后由于电子-电子相互作用和电子-声子相互作用,将能量转化为晶格的振动能,继而将能量传递到周围的环境中,从而提高周围环境的温度。如何合理地设计纳米粒子,使其最大限度地吸收光子的能量并将其转化为可利用的热能,是目前这个领域研究的重点。

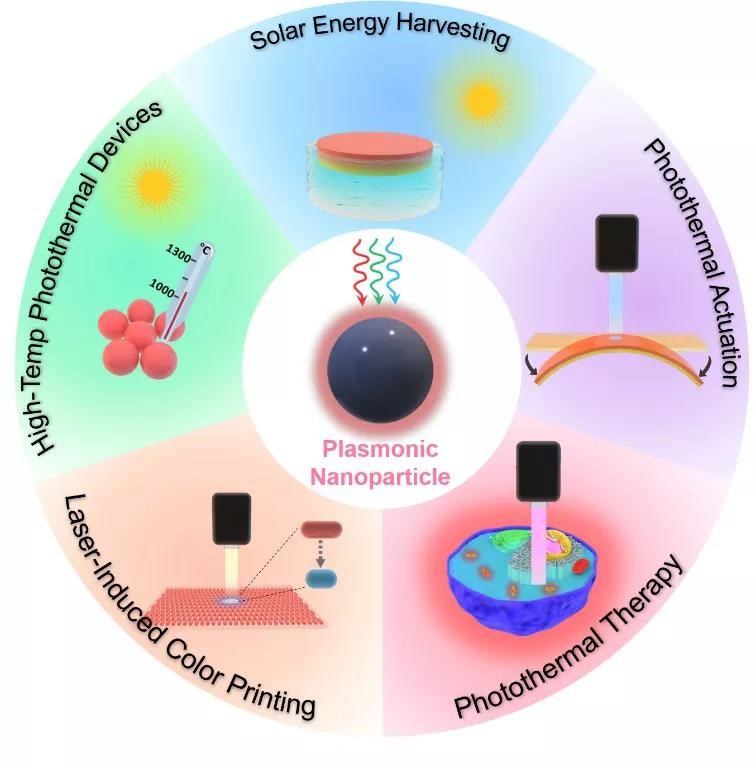

图1. 表面等离子共振纳米结构的光热转化效应及其应用

在殷亚东教授课题组发表在Small Science的综述文章中,作者首先介绍了等离子共振纳米结构光热转换的基本原理,并就如何提高光热转化效率的问题提供了普适性策略。作者随后综述了包括太阳能收集,光热致动,光热疗法,激光诱导的彩色打印和高温光热器件这五种典型的应用类型来阐明如何定制纳米材料以满足这些特定应用的要求。

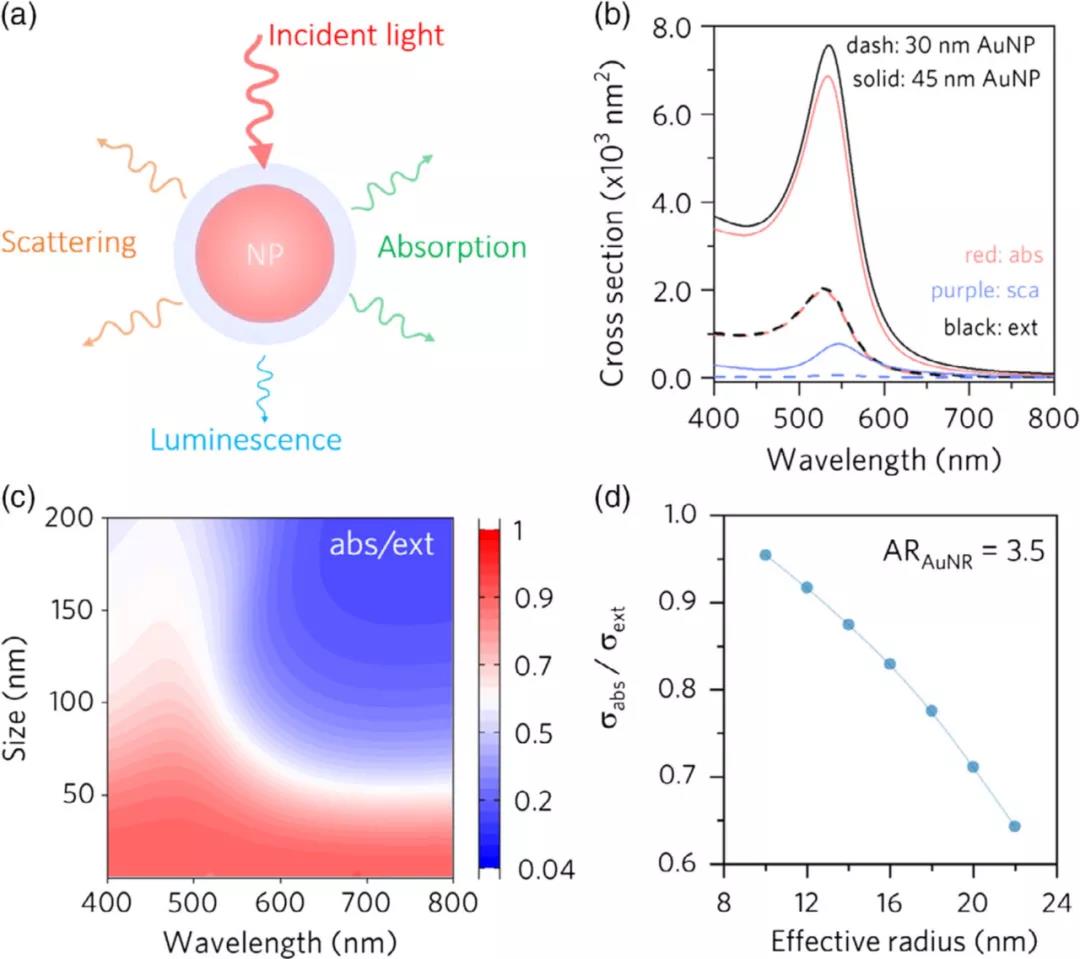

文章首先介绍了一种通用的策略,即通过调节纳米粒子的大小、形貌或周围环境介电常数等因素,来减少纳米粒子的散射界面(scattering cross-section),从而提高其光热转换效率。

图2.纳米粒子的大小、形貌或周围环境介电常数对光热转换效率影响

除此以外,针对具体的应用,还需要引入不同的设计策略。文章列举了5种典型的应用场景,包括太阳能收集,光热致动,光热疗法,激光诱导的彩色打印和高温光热器件。例如在太阳能收集的应用场景中,一般要求纳米材料具有宽光谱的吸收,除了上述通用策略的调控外,还可以利用等离基元的耦合效应(plasmonic coupling effect)来达到吸收光谱的增强与展宽。而对于激光驱动的光热致动器,则希望纳米材料对特定波长和偏振方向具有选择性的响应,以期达到多模式反馈的功能,这则可以通过调整纳米粒子的取向来实现。除对光热效率本身的追求外,在某些应用场景,如光热疗法中,还需要纳米粒子具备一定的生物相容性,这可以通过配体交换的策略将毒性大的配体交换为毒性小的配体来实现。此外,对于合成成本和规模化的考量、实验室研究到实际应用的过渡,也是未来设计金属纳米光热材料需要关注的因素。这篇发表在Small Science上的文章作者包括陈金星博士,叶祖洋和杨帆博士以及殷亚东教授。(DOI: 10.1002/smsc.202000055)

客服热线:

客服热线: