红外发光材料逐渐被世人重视,目前已应用于光生物调控、食物检测、植物生长调控等领域。而近年以荧光粉转换的红外发光二极管更被应用于智能设备,因其具有高输出功率、高效率、体积小等优点,其中又以铬三价(Cr3+)离子掺杂之荧光粉最广为人知,其可藉由调控配位环境放出宽光谱或窄光谱。然而多数研究专注于单一化合物,化学配方调控对于结构与光谱的影响则相对较少,尤其对于无法形成完美固溶液的荧光粉体系。本篇文章重点讨论铬掺杂的氧化镓与氧化钪固溶体系,并以键价和探讨无法完美形成固溶液荧光粉的原因,分析此结构变化对于光谱的影响,最后将其进行实际封装。

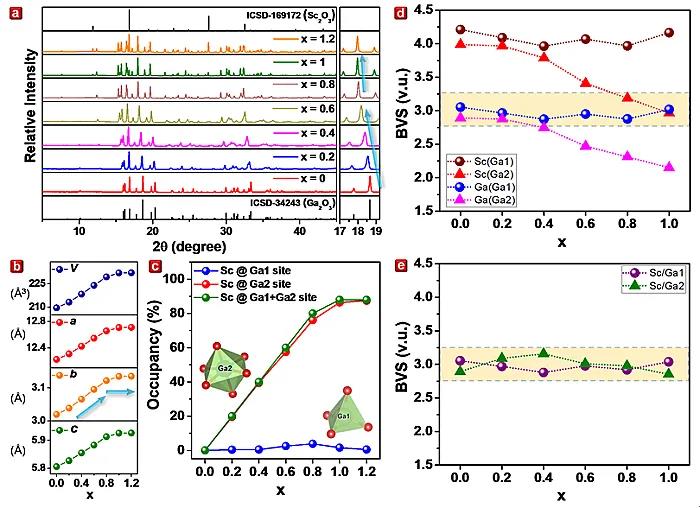

台湾大学化学系刘如熹教授课题组长期专注于发光材料之机理及应用研究。近日刘如熹教授团队提出铬掺杂的氧化镓与氧化钪固溶体系,文章从结构分析出发,发现钪掺入氧化镓结构中时具有明显的择优取代现象,将优先进入六配位的镓离子格位,且当钪进入到此格位中的约87%时即无法再进入。因此以键价和的方式分析配位环境的变化,发现当钪进入到此格位中的87%时,镓与钪的价数皆到达最佳的理论3+值,推测若钪再继续掺入,则钪的价数则会偏离最佳值,因此无法继续掺入。

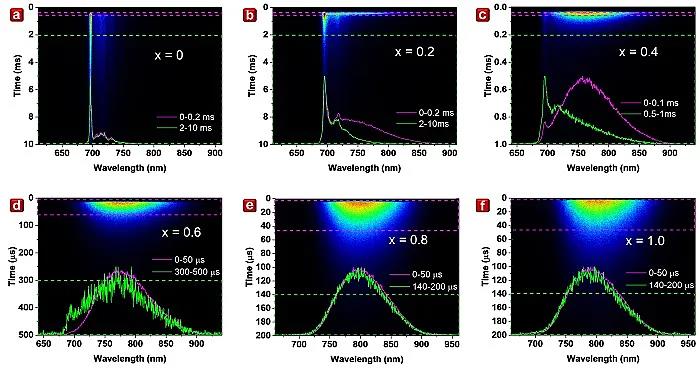

此外,作者亦深入探讨此系统的发旋光性质,当钪掺入氧化镓时,因结晶场强度下降,光谱将会红位移,伴随特征零声子线放光的下降,且光谱半高宽与声电作用能量皆先升后降,显示结构由有序变成无序最后再转为有序的过程,而作者也以电子自旋光谱验证此特性。作者亦对此系统进行10 K的低温时间解析光谱分析,探讨结构于强结晶场与弱结晶场交界处之细微光谱性质变化。最后,将具有最高放光效率的荧光粉配方,进行实际的发光二极管封装实验,以评估此荧光粉之实际应用潜力。此篇文章揭示结构变化对光谱性质之分析策略,特别为分析无法形成完美固溶液的荧光粉体系提供了灵感,促进铬掺杂红外线荧光粉之研究,并为研发新颖红外线荧光粉做出了贡献。

这一成果近期发表在ACS Energy Letters,通讯作者为台湾大学化学系刘如熹教授。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面):

Hidden Structural Evolution and Bond Valence Control in Near-Infrared Phosphors for Light-Emitting Diodes Mu-Huai Fang, Kuan-Chun Chen, Natalia Majewska, Tadeusz Le?niewski, Sebastian Mahlik, Grzegorz Leniec, Slawomir M. Kaczmarek, Chia-Wei Yang, Kuang-Mao Lu, Hwo-Shuenn Sheu, Ru-Shi Liu ACS Energy Lett., 2021, 6, 109−144, DOI: 10.1021/acsenergylett.0c02373

客服热线:

客服热线: