随着激光器变得越来越小,进入了微尺度和纳米尺度,创造类似精细的机制来控制和切换它们提出了一些有趣的工程问题。今日,新加坡南洋理工大学(NTU)和太原理工大学的一组研究人员发明了一种微激光器,其发射波长可以通过添加少量DNA简单而快速地改变。

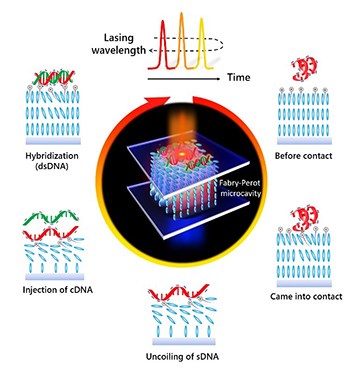

该团队的“DNA自切换微激光器”包括一个微型法布里-珀罗腔,其中掺杂染料的液晶基质在腔内充当增益介质。由于基质材料的表面化学特性,单链DNA (ssDNA)的引入改变了液晶的方向,从而改变了激光的发射波长。更重要的是,可以在第一个ssDNA序列上引入另一条DNA互补链,逆转变换将激光切换回原来的波长。

研究人员认为,这项工作利用生物分子的复杂性和特异性,实现了控制微小相干光源的可能性。该团队甚至看到了在生态位生物传感领域以及数据编码和存储方面的潜在应用,尽管这些应用看起来还有一段距离。

DNA用作控制旋钮

研究小组组长—南洋理工大学的Yu-Cheng Chen教授指出,光开关通常涉及制造复杂的附加器件,或寻找改变激光腔本身的结构或折射率的方法。对于微激光器来说,DNA是驱动基因的信息量丰富的分子,考虑到它的大小和内在的可编程性,似乎是控制旋钮的天然人选。 事实上,许多研究小组已经研究了使用DNA界面来控制轻物质的相互作用,包括使用荧光标记的DNA和特殊结构的“DNA折纸”来控制特定的发光位点。在DNA折纸方法的情况下,往往需要先进的工作标记DNA,或特定设计的、脆弱的DNA结构。

而研究人员们开发的可转换微激光器概念依赖于强大的天然DNA——特别是单链DNA的使用。顾名思义,ssDNA只代表了著名的DNA双螺旋结构的一半。当一条单链ssDNA与另一条互补DNA (cDNA)相遇时,这条互补DNA的另一条碱基对序列与第一条恰好互补,这对ssDNA将以经典的螺旋模式结合或“杂交”成双链DNA。

制造微型激光器

为了制造一种利用DNA杂交作为开关机制的微激光器,研究人员们首先创造了一种增益介质,这种介质可以通过与ssDNA的相互作用进行化学切换。研究人员将商用向列相液晶、0.3%重量的激光染料和一种长链表面活性剂十八烷基三甲基溴化铵(OTAB)混合在一起,制成了一种液晶溶液。OTAB是这个实验的“秘方”,它在液晶周围形成一层单层涂层,可以与聚阴离子分子如ssDNA结合,从而可以控制晶体的方向。 该团队制作了两个微小的介电反射镜来创建一个150倍的法布里-珀罗腔,并将1.5微升的液晶溶液放入反射镜之间的空间。研究人员从脉冲激光中抽运470nm的光,并确认了激光谐振腔的发射峰在619nm波段。

蓝移后又复原

当ssDNA被添加到基质中时,它展开并结合到液晶周围的OTAB薄贴面上,导致液晶分子变平。液晶方向的变化轻微改变了增益溶液中染料分子的吸收截面,导致了激光波长的微小但可测量的蓝移,约为615 nm。接下来,当具有互补序列的ssDNA(即CDNA)被注入空腔时,这两条互补的单链杂交成双链的DNA。这就打破了与液晶的化学结合,使它们能够重新定位激光波长并将其红移回原来的值。此外,研究小组发现,转换发生的速度取决于所使用的DNA分子的浓度。

从生物传感器到信息编码?

研究人员表示,可以将生物分子和细胞的自我识别或自我调节在亚纳米尺度上调节光的生物启发应用于光子器件。此外,研究人员还提出了一些潜在的应用。例如,在生物传感方面,提出同样的概念,使用靶向RNA序列而不是ssDNA序列,可以通过观察激光开关来确定某些病毒中RNA的存在。更有推测意义的是,研究人员还看到了DNA作为编码和存储信息计划中的激光开关的潜力。虽然目前离实现还很遥远,但一概念提供了通过微纳激光进行光学编码的巨大潜力。

图:激光开关原理图,ssDNA与液晶结合,改变其方向和腔的光学特性,并使激光波长变蓝。互补的ssDNA (cDNA)的加入,会使两条单链结合成双链DNA,打破与液晶的结合,使激光恢复到原来的波长。

客服热线:

客服热线: