说到“麦圈效应”,也许大家并不陌生。早餐时,当你将环形的麦圈倒入盛有牛奶的碗里,你会发现一个个的小麦圈会自发的聚集在一起,这里麦圈效应在发挥着作用。如果你用心留意,你会发现漂浮在液面上的微小物体,例如硬币、气泡、回形针等等,都会有相似的行为,好像它们之间被某种神秘力量操控着聚集在一起,这都是“麦圈效应”的体现。这种神秘力量源自于毛细作用力,由漂浮物导致的其周围液体界面的形变诱导产生,可以吸引或排斥周围的漂浮物。科学家很早就发现了“麦圈效应”背后的科学原理,并利用在控制微小物体的组装结构上。然而,以往的研究使用的组装单元都是由非响应性材料组成,其几何形状固定不变。这意味着这些组装单元一旦处于流体界面上,其组装结构由其固有几何形状和表面润湿性控制,无法主动调控组装结构。

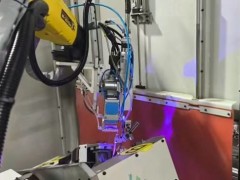

在大自然中,有一种名为Anurida maritima 水生昆虫,它们可以在水面上通过动态改变身体的弯曲姿态,调整彼此间的毛细作用力,实现了主动利用“麦圈效应”来调控彼此间的组装结构。受此启发,西湖大学智能高分子实验室将可远程、局部、精确控制形状的光响应微执行器作为基本聚集单元,开发出了一种光控组装新技术。该技术通过微执行器在流体界面上的光致形状变化使其周围液体界面产生可逆形变,诱导产生可控的毛细相互作用力,实现了液体界面上微型执行器的程序化组装和重构。

图1. a,b. 水生昆虫Anurida maritima 液面组装行为; c 微执行器在不同弯曲模式下的组装行为。图片来源:Nat. Commun.

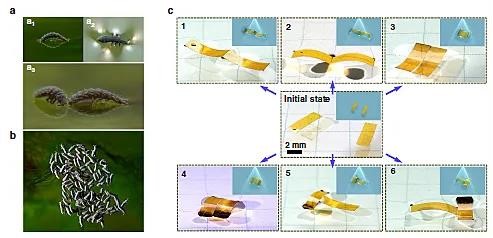

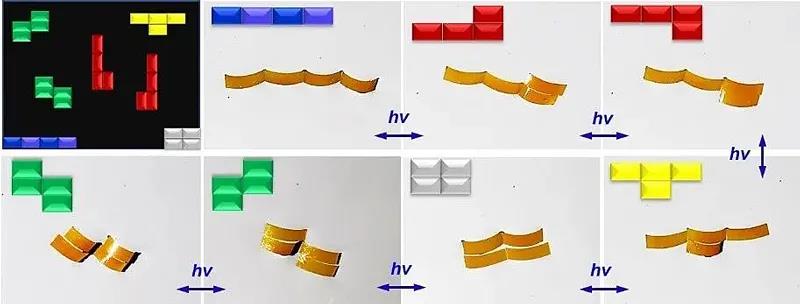

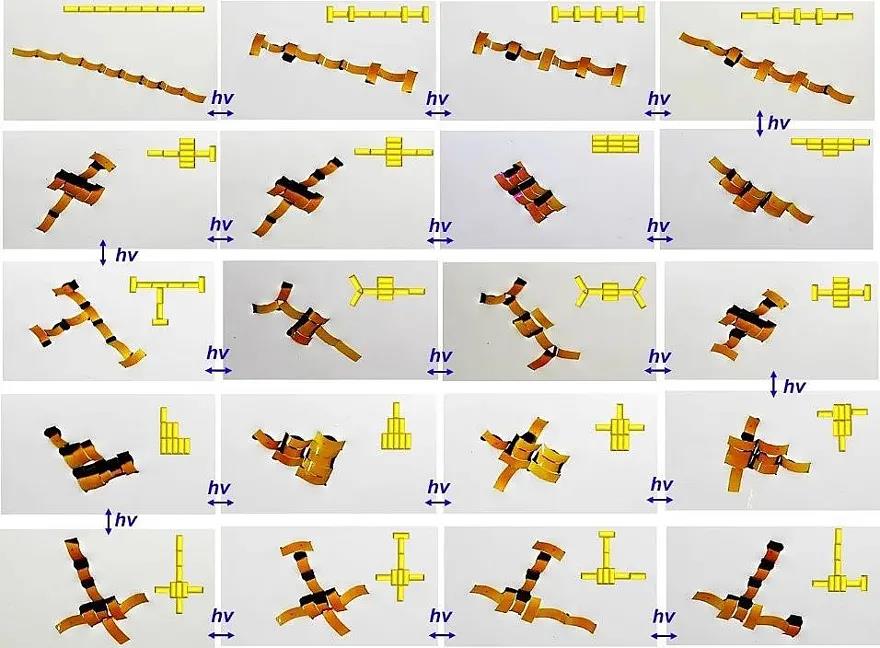

利用该技术可以实现多个执行器聚集图案的光控转变。例如,类似俄罗斯方块游戏中的聚集结构,通过光可以实现不同结构之间的任意切换,并且这些结构能够可逆和重复转变。通过增加聚集体中单元个数,则可产生更加丰富多样的图案,当微执行器的数量增加到九个时,粗略估算其可重构转变的聚集图案可达上万种。这项研究可以启发机器人领域的工程师和科学家在未来去设计模块化集群机器人,可以动态的改变形态以适应不同属性的任务需求。

图2. 组装结构的光控可逆转变。图片来源:Nat. Commun.

图3. 丰富的光控组装结构及其可逆转变。图片来源:Nat. Commun.

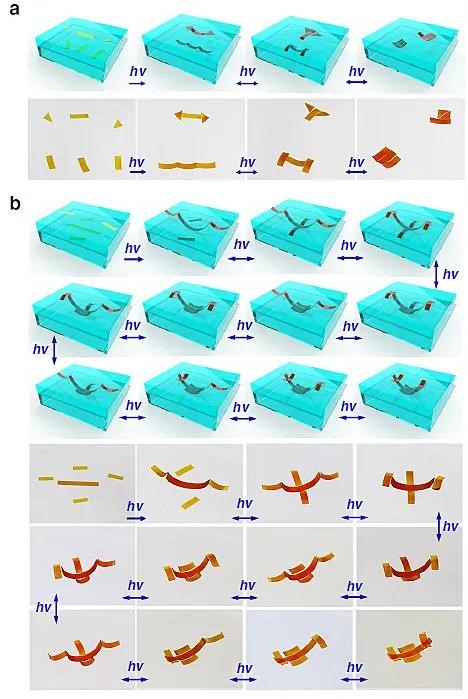

除了在平面上的光控组装,智能高分子实验室还利用该技术在多层流体界面上实现了独立组装和三维立体协同组装。在未来有望应用于生物工程领域来动态构筑多级梯度的立体支架结构用于细胞和组织的三维立体化培养。

图4. 三维立体多级协同光控组装和重构。图片来源:Nat. Commun.

这一成果近期发表于Nature Communications 期刊,西湖大学博士生胡志明、清华大学博士生方维为论文的共同第一作者。西湖大学工学院智能高分子材料实验室吕久安特聘研究员、清华大学工程力学系冯西桥教授是本文的共同通讯作者。

客服热线:

客服热线: