冰在自然界普遍存在。然而,由于冰的结晶过程非常迅速并且难以控制,精确解析微冰结构和形成机制仍是一个巨大的科学难题。研究水分子如何一步步成长为水分子团簇、液态水和冰的过程,对理解冰的微观结构和形成机制至关重要。红外光谱是研究物质结构的最有效方法之一。然而,与离子团簇不同,中性水团簇由于缺乏电荷、难于探测而实验研究甚少,因此,实现质量选择的中性水团簇的红外光谱研究是科学家们长期以来的梦想。

为实现对中性水团簇的精准探测和结构解析,中国科学院大连化学物理研究所(简称大连化物所)分子反应动力学国家重点实验室、大连光源科学研究室江凌研究员和杨学明院士团队,近年来在相关实验技术发展上取得了突破,自主研发了基于大连极紫外自由电子激光(大连相干光源)的中性团簇红外光谱实验方法,首次实现了质量选择中性水团簇的高灵敏探测及红外光谱的研究(J. Phys. Chem. Lett., 2020, 11, 851–855),发现了最小的水滴是由五个水分子组成的水团簇,突破了人们长期以来对最小水滴是六个水分子团簇的认知,为揭开水的微观结构演化的奥秘提供了新的思路(PNAS, 2020,117, 15423)。这一独特的实验方法也为开展各类中性团簇红外谱学和结构的研究打开了大门。

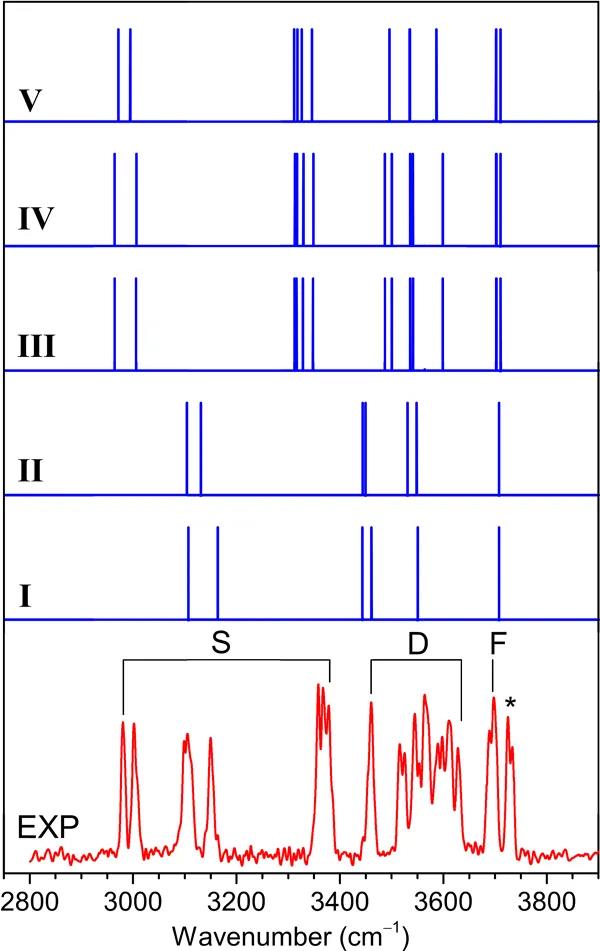

近期,江凌和杨学明团队利用自主研制的中性团簇红外光谱实验装置,测定了质量选择中性水分子八聚体(H2O)8的红外光谱,呈现出冰的光谱特征。清华大学李隽研究组采用自编的TGMin程序结合高精度的量子化学理论方法,计算了水分子八聚体的各种稳定结构和红外光谱,理论与实验高度吻合(图1)。

图1. (H2O)8的实验与理论红外光谱比较

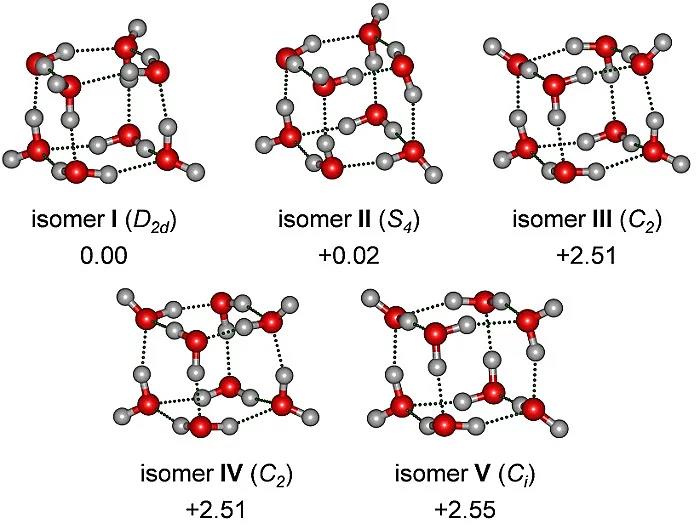

研究结果表明,水分子八聚体存在5个稳定的立方体结构,其中3个水立方体结构是首次被实验所观测到(图2,isomers III、IV和V)。这些立方体结构中的水分子均以三配位的方式结合在立方体的顶角,这些特殊结构的优异稳定性源于大量的离域三中心二电子(3 center-2 electron)氢键作用。更有趣的是,在冰的表面确实存在着这种三配位的水分子团簇。该工作揭示了最小冰立方的多个新结构,为揭开冰的微观结构和形成机制(尤其是速冻)提供了新的思路,对于大气科学和水科学等领域的研究具有重要的科学意义。这项成果发表于(Nat. Commun., 2020, 11, 5449)上,李刚博士、博士研究生张阳阳和李钦明为共同第一作者。

图2. (H2O)8的几何结构(理论计算方法是MP2/aug-cc-pVDZ,相对能量单位是kcal/mol)。

由于大连相干光源的波长范围涵盖了绝大多数中性分子和团簇的第一电离势,因此,基于大连相干光源的中性团簇红外光谱实验方法未来有望应用到大气雾霾、环境、能源催化以及生物分子等体系的研究,并开辟新的研究领域。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面):

Infrared spectroscopic study of hydrogen bonding topologies in the smallest ice cube Gang Li, Yang-Yang Zhang, Qinming Li, Chong Wang, Yong Yu, Bingbing Zhang, Han-Shi Hu, Weiqing Zhang, Dongxu Dai, Guorong Wu, Dong H. Zhang, Jun Li, Xueming Yang, Ling Jiang Nat. Commun., 2020, 11, 5449, DOI: 10.1038/s41467-020-19226-6

客服热线:

客服热线: