基于单分子定位的超高分辨率显微成像技术(例如PALM、STORM、directSTORM等)已达10 nm左右的光学分辨率。然而,要获得超高分辨率图像,需要较长的采集时间(1-30分钟),而样品漂移(通常1 nm/s)会对此产生影响。目前,加入外源标准参照物(荧光小球、金属纳米颗粒等),引入基于额外近红外监测轴向焦平面变化的商用漂移校正系统,或使用基于互相关方法的图像后处理算法等策略,已被应用于样品漂移校正。但是,外源物的引入及光漂白效应等导致三维尺度漂移校正的精度不佳。

10月15日,中国科学院上海药物研究所研究员黄锐敏团队在Optics Express上,发表题为Three dimensional drift control at nano-scale in single molecule localization microscopy的研究论文,报道一种利用明场照明模式下细胞内囊泡的衍射信息作为内源参考物来补偿样品三维漂移的新策略。

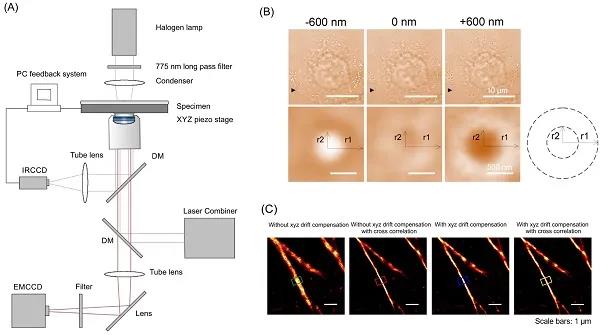

研究人员通过光路改造,增加一个近红外CCD用于囊泡位置检测。根据其xyz三维位置信息,通过算法对三维压电陶瓷样品台进行漂移校正,获得xy向<1.0 nm,z向<6.0 nm的定位精度。将该方法应用于F-actin的超分辨率显微成像中,并与商用的漂移校正系统及互相关图像后处理算法进行漂移校正比较,结果表明,重建的超分辨率图像的图像质量显著提高,可更好地显示肌动蛋白微丝的细节(图1)。该样品漂移校正方法的优势在于:(1)使用生物样品自身结构作为基准,不需引入外源参照物,从而简化样品的制备过程;(2)不需对显微镜系统做较大改造,费用低廉,普适性较强;(3)校正是基于明场图像,不依赖于荧光,可避免光漂白效应导致的定位精度下降问题。

上海药物所公共技术服务中心分子影像技术服务部博士范晓明为论文第一作者,黄锐敏为论文通讯作者。参与该研究的有德国于利希研究中心博士Thomas Gensch、教授Georg Büldt,上海药物所研究生张元亨、祖里帕力·木沙、张文渊以及上海药物所神经药理学研究国际科学家工作站博士Renza Roncarati。研究工作获得国家自然科学基金委员会、国家卫生健康委员会新药创制科技重大专项、中科院的资助以及国家蛋白质科学中心(上海)的技术支持。

图.(A)实验光学成像原理图;(B)A549细胞内囊泡在不同z向深度的明场信息;(C)不引入位移校正和引入位移校正以及在两种情况下分别加入和不加入互相关图像后处理算法校正的肌动蛋白微丝的超高分辨率图像比较

客服热线:

客服热线: