美国康涅狄格州生物技术开发商LambdaVision的人工视网膜技术已经迈向国际空间站(ISS),以开始研究光活化结构在轨生产的可行性。该研究着眼于探索地球轨道微重力在人造视网膜制造方面的特殊益处。

随着低地球轨道经济的持续发展,该研究将使人们对微重力的潜在用途有了更深刻的了解。

利用地球轨道微重力合成蛋白质

近年来,研究人员利用石墨烯光子学,生物相容性传感器,图像处理和外科技术的各种发展,对人工视网膜和补救性生物光子学设备进行了多种不同的研究。然而,在有意义地恢复视力并向植入人体的设备提供能量方面仍然面临重大挑战。

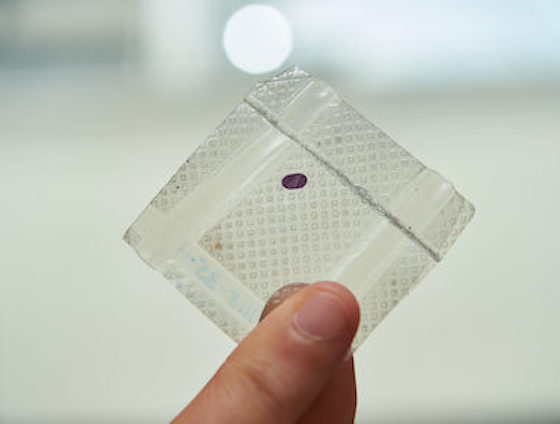

LambdaVision的人工视网膜技术采用了细菌视紫红质,它是一种已知的被某些单细胞生物体用作质子泵的光激活蛋白,它吸收光能并将其质子穿过细胞膜移动并移出细胞。人工视网膜利用细菌视紫红质为那些因视网膜退行性疾病而失明的人恢复功能视力,这些疾病包括与年龄有关的黄斑变性(AMD)和色素性视网膜炎(RP)。

基于蛋白质的人工视网膜模仿了人类感光细胞的光吸收特性,可利用自然可见的视觉色素视紫红质的蛋白质,并且能够激活盲人变性视网膜中仍然存在的神经细胞。

由于该结构由入射光提供动力,因此该方法避免了在眼睛上或眼外部的电源或其他笨重的硬件。它也不受基因类型的使用限制。

人造视网膜是按照一层一层的结构来生产的,该过程可确保人造视网膜足够致密以吸收适量的光。ISS上的工作旨在评估在低重力环境下执行此分层制造操作的潜在优势,以及是否为在正常的地球约束条件下无法实现蛋白质合成提供了机会。这项研究是在2020年4月由美国国家航空航天局(NASA)支持的。

该研究工作于2020年10月3日迈向国际空间站并有序开展。在接下来的三年中,该研究还将评估和改善在轨生产过程,并生产出可用的人工视网膜,最后在地球上进行评估。

客服热线:

客服热线: