与传统的可见光区成像相比,在近红外窗口(波长在700-1,700 nm之间,尤其是近红外二区,波长在1,000-1,700 nm之间)对生物组织进行活体荧光成像具有低散射、自体荧光弱、吸收损失小和组织穿透深等优势,这使其越来越广泛地应用于生物医学研究,为手术过程中判断炎症、癌症组织与健康组织的边界提供有力帮助。

复旦大学张凡教授团队对近年来小分子荧光探针在手术导航中的应用进展进行梳理,通过重点介绍荧光探针的靶向策略及其在重要组织结构处的荧光成像,为利用小分子荧光探针在手术过程中识别病灶及保护健康组织提供新的视角。(DOI: 10.1002/VIW.20200068)

近年来,可在近红外区发光的成像材料的发展将荧光成像在手术导航领域的应用推上了新的台阶。特别是不断涌现的新型近红外区小分子荧光探针则为荧光成像用于手术导航带来了新的机遇。早在1959年,美国食品药品监督管理局就批准了将吲哚菁绿(ICG)用于确定心输出量、肝功能和肝血流量及眼部血管造影术。自此,小分子荧光探针开始在临床手术中为医生确定异常组织的位置及其与健康组织的边界提供指导。然而,尽管越来越多的具有近红外荧光的小分子探针被各个课题组合成与报道,仅数量有限的几种分子探针获得了食品药品监督管理局的批准,可真正在肿瘤的检测与切除手术中发挥作用。手术导航的迫切需要与研究成果转化之间的鸿沟要求我们对临床需求加以回顾与思考,以有的放矢地指导新型小分子荧光探针的开发。

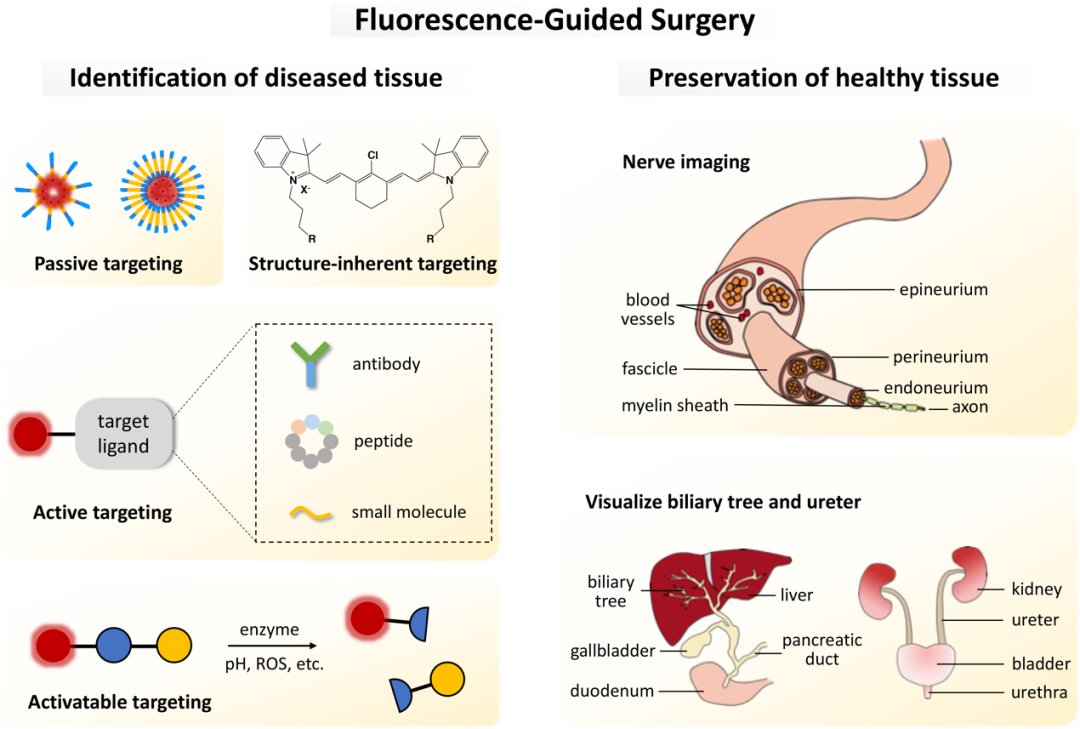

一方面,手术导航要求用于荧光成像的分子探针能够在病灶处特异性富集,而在健康组织中被快速清除,以确保成像照片对病灶的准确显示及医生在手术中对异常组织的精准切除。另一方面,靠近病灶的重要组织结构,如:血管、神经、胆管等,皆需要手术过程中的特别关注,以避免由于术中损伤对手术结果及病人术后生活质量的影响。复旦大学张凡教授团队即着眼于这两方面,对近年来小分子荧光探针在手术导航中的应用进展进行梳理,通过重点介绍荧光探针的靶向策略及其在重要组织结构处的荧光成像回应上述需求,希望为未来小分子荧光探针的设计与发展提供新的视角。

将分子探针修饰靶向基团的主动靶向和激活靶向策略极大地促进了分子探针在病灶部位的富集,提高了成像信噪比;而不添加任何靶向基团、仅基于自身结构对组织进行靶向的分子则为小分子荧光探针在手术导航领域的应用注入了新的活力。此外,开发特异性靶向神经等重要组织的小分子荧光探针也将成为连接荧光成像与手术导航的桥梁,在手术切除疾病组织的同时为健康组织保驾护航。

研究者期待着未来更多小分子荧光探针进入临床应用,为各类疾病的诊断与治疗助力。相关综述在线发表在VIEW上。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/VIW.20200068

文章可以通过ScholarOne在线提交:https://mc.manuscriptcentral.com/viw2。所有文章一经接收会迅速在线发表,内容即可被引用。VIEW创刊前三年所接收的文章均无需交纳文章出版费。

希望您喜欢阅读本篇文章,并考虑将您下一篇优秀论文提交给我刊。VIEW正在帮助研究者们改变世界,在关注生命健康的 “可视化” 道路上行进。我们诚挚邀请广大科研人员将相关领域高影响力的创新成果投稿至此期刊。

客服热线:

客服热线: