导读

光的自旋-轨道相互作用,一般指发生在光学结构材料或界面上的线性过程,对基于角动量的光子学技术至关重要。其实,圆偏振光与均匀晶体相互作用时,非线性光学过程包含了丰富的自旋-轨道角动量相互作用机制。例如,在线性光的自旋-轨道相互作用和非线性倍频过程的综合影响下,基频光可以在传统非线性晶体中同时产生具有四种角动量态的倍频光。近日,南方科技大学材料科学与工程系、量子科学与工程研究院李贵新课题组与法国波尔多大学Etienne Brasselet课题组合作在非线性光学晶体中倍频光的自旋-轨道角动量级联效应方面取得新进展,相关成果以“Harmonic Spin-Orbit Angular Momentum Cascade in Nonlinear Optical Crystals”为题发表在《自然-光子学》(Nature Photonics) 杂志上。

研究背景

光的角动量表现为自旋和轨道角动量,即Spin and Orbital Angular Momentum。早在1909年英国科学家波印亭就提出,左旋圆偏振与右旋圆偏振光携带的自旋角动量分别为 。光的自旋角动量可以用于解释很多物理现象。例如,光对各向异性介质施加的扭矩、塞曼能级劈裂、旋转多普勒效应等。直到1992年,Allen等人指出光还可以携带轨道角动量。从数学公式上来看,携带轨道角动量的螺旋光束其电场相位因子带有 项,其中 和 分别是拓扑量子数和波前平面的几何角度。理论上讲,轨道角动量 的量子数可以无穷多,因而可以为光信息编码提供无穷多个自由度。当前,光的轨道角动量在经典与量子光通信、光镊等领域引起大家的广泛兴趣。近年来,光的自旋-轨道耦合、自旋霍尔效应、螺旋光束的产生等现象的研究得到了广泛关注。特别是随着q-plate、空间光调制器、光学超构表面等领域的发展,控制和产生光的自旋、轨道角动量已经相当成熟。

当前,对于光的自旋-轨道角动量的研究主要集中在线性光学范畴。非线性光学响应,例如倍频、三倍频等频率转换过程,将为光的自旋-轨道角动量的控制带来新的自由度。此前,通过研究具有旋转对称性非线性晶体、非线性光学超构表面,已经证明通过改变入射光子的角动量态或者超构表面的拓扑电荷数可实现对非线性谐波的自旋-轨道角动量的灵活调控。在相关研究中,基频光与非线性光的自旋-轨道角动量相互作用、总角动量是否守恒等科学问题一直是大家关注的焦点。

创新研究

本文首次报道了非线性光学晶体中倍频光的自旋-轨道角动量级联效应。对于具有三重旋转对称性的非线性c-cut β-BaB2O4 (BBO)晶体,我们研究了傍轴近似条件下基频光、倍频光在自旋-轨道相互作用过程中的级联效应以及其中丰富的物理现象。

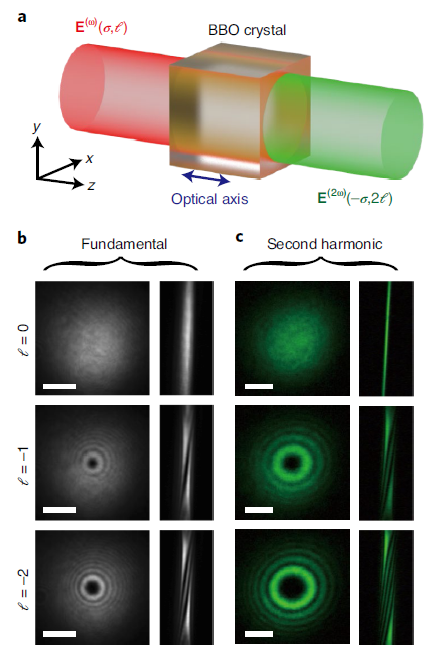

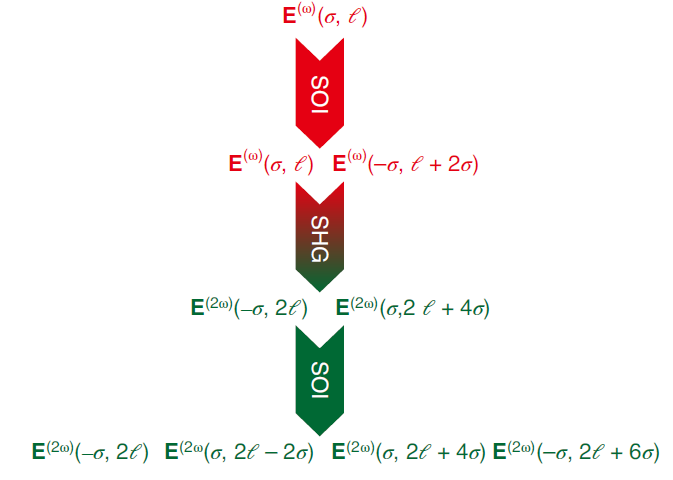

我们在此前关于非线性光学旋转多普勒效应的研究中已经证实,携带具有自旋角动量的准直基频光沿β-BBO晶体的三重旋转对称轴传播时,会产生具有反向圆偏振(自旋相反)的倍频光,理想情况下倍频光子并不携带轨道角动量 [Li, G. X. et al. Rotational Doppler Effect in Nonlinear Optics, Nature Physics 12, 736-740 (2016)]。本文中,我们首先研究了同时携带自旋-轨道角动量的基频光泵浦晶体时,产生的倍频光子的角动量态。从实验和理论上证明了对于具有三重旋转对称性的BBO晶体,准直的基频光可产生自旋角动量相反、轨道角动量翻倍的倍频光子。可以注意到,在非线性倍频过程中,光子的轨道角动量守恒,自旋角动量并不守恒(图1)。

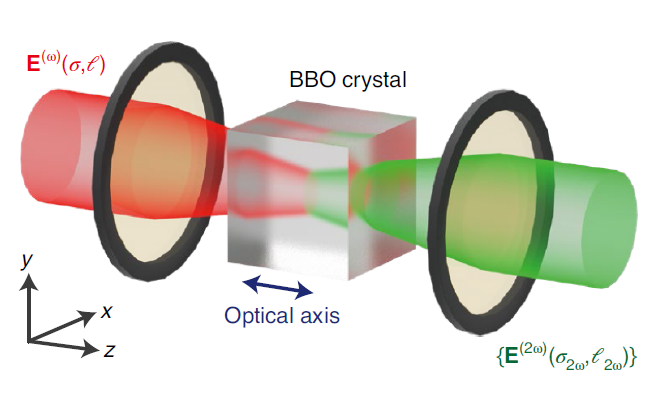

我们进而在弱聚焦的条件下,研究了基频光在晶体中的自旋-轨道相互作用,以及非线性倍频过程中的自旋-轨道角动量级联效应(图2)。在弱聚焦(傍轴近似)条件下,由于晶体的双折射性质,不论是基频光还是倍频光都会存在自旋-轨道相互作用(SOI),即角动量态为 的光在晶体中沿其C3旋转对称轴传播时,一部分光角动量态会转化为 。因此,入射光的一个角动量态通过自旋-轨道相互作用会变为两个角动量态,然后经过晶体中倍频过程,以及倍频光自身的自旋-轨道角动量级联效应,最终可以产生四种倍频光的角动量态(图3)。

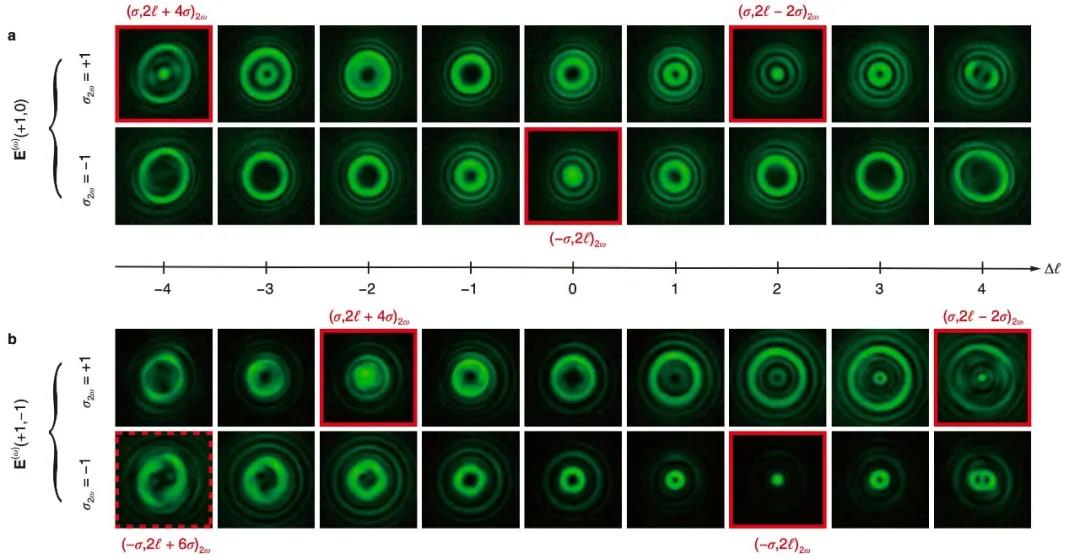

建立以上理论框架后,我们通过实验上发现了理论预测的四种角动量态中的三种(图4),并从实验角度分析了最后一个态难以探测的原因。该项工作的理论可进一步推广到具有不同旋转对称性的晶体以及高次谐波产生过程中。

该研究中的理论与实验发现可拓展到非傍轴条件下的情况;结合晶体中的非线性相位匹配、准相位匹配条件、光学谐振腔设计,也可以进一步提高非线性谐波辐射的转换效率。鉴于光的自旋-轨道相互作用以及级联效应在传统晶体和光学超构材料中的普适性,人们可以设计用于产生光的自旋-轨道角动量的各种非线性光学人工结构材料。总体来看,从自旋-轨道相互作用这个角度重新回顾晶体中的非线性光学过程仍然极为重要,相关研究结果也有望在量子信息处理、单模涡旋光源、光磁化等领域具有广泛的应用前景。

总 结

南科大博士生唐宇涛、高级研究学者李敬辉为论文的并列第一作者,李贵新和波尔多大学Etienne Brasselet教授为论文通讯作者。南科大材料科学与工程系博士生张学才、量子科学与工程研究院研究助理教授邓俊鸿在该研究中亦做出了重要贡献。该研究工作得到了国家自然科学基金、广东省“珠江人才计划”引进创新创业团队项目和求是杰出青年学者奖等项目支持。

客服热线:

客服热线: