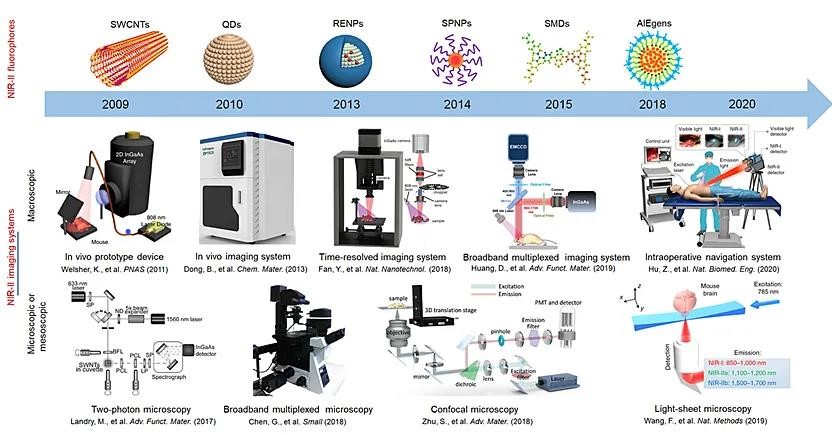

中科院苏州纳米所王强斌研究员团队围绕“近红外II区活体影像技术”这一新兴领域,经过十余年的努力,取得了系统性研究成果:1)在国际上率先提出Ag2S量子点体系,首次报道了其近红外II区荧光性质,并进一步拓展了Ag2Se、Ag2Te等量子点体系,建立了覆盖近红外II区全光谱量子点体系;2)自主开发了基于短波红外铟镓砷(InGaAs)焦平面阵列探测器的小动物活体成像系统、兼容可见荧光成像的宽光谱(400-1700 nm)小动物活体成像系统和显微成像系统,为在分子水平、细胞层次和小动物活体模型开展跨层次、多尺度的近红外II区荧光影像研究奠定坚实基础;3)建立了近红外II区荧光活体“可视化”生物医学研究技术平台,在小动物活体水平实现了高组织穿透深度(>1.5 cm)、高时间分辨率(~30 ms)和高空间分辨率(~25 μm)的原位、实时成像,较传统荧光成像技术实现了数量级提升;建立了针对肿瘤诊疗、药物筛选、干细胞再生医学和脑科学的精准“可视化”研究新策略。

图1. 近红外II区荧光探针和成像设备发展历程。

鉴于以上的系列创新性研究,王强斌团队受Journal of the American Chemical Society 杂志邀请撰写了“Advanced Fluorescence Imaging Technology in the Near-Infrared-II Window for Biomedical Applications”展望。该展望回顾了近红外II区荧光影像技术的技术原理的提出及其发展历程;系统介绍了近十年以来不同类型近红外II区荧光探针的设计、开发及其优缺点;总结了近红外II区荧光小动物活体成像系统、双光子显微成像系统、激光共聚焦成像系统、光片成像系统及临床手术导航系统等的开发和应用;剖析了近红外II区荧光影像技术在生物体结构和功能成像、活体传感检测以及影像指导的疾病精准诊疗等生物医学研究中的应用及需要解决的瓶颈问题;最后,展望了未来近红外II区荧光影像技术在探针设计,设备的开发,以及肿瘤精准诊疗、干细胞再生医学、脑科学基础研究及临床应用中需要解决的关键问题,加快推进近红外II区荧光影像技术的临床应用。

该展望近日发表在Journal of the American Chemical Society 杂志上。文章的共同第一作者是李春炎研究员和陈光村副研究员,通讯作者是王强斌研究员,该工作得到了国家自然科学基金重点项目、中国科学院基础前沿科学研究计划从0到1原始创新项目和科技部重点研发计划的支持。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面):

Advanced Fluorescence Imaging Technology in the Near-Infrared-II Window for Biomedical Applications Chunyan Li, Guangcun Chen, Yejun Zhang, Feng Wu, Qiangbin Wang* J. Am. Chem. Soc., 2020, DOI: 10.1021/jacs.0c07022

客服热线:

客服热线: